Pourquoi l'action climatique échoue encore auprès des personnes en première ligne

BELÉM, au Brésil, est au centre du monde cette semaine, accueillant des dirigeants qui promettront - encore une fois - de sauver une planète en flammes. Et quelque part entre les salles plénières et les points de presse, les Philippines apparaissent dans une présentation : un autre pays "moyennement performant" dans le dernier Indice de Performance du Changement Climatique (CCPI), perdant douze places. Une façon polie de dire : nous glissons, mais d'autres glissent plus vite.

Les analystes ont tenté d'amortir le choc : nos émissions de gaz à effet de serre sont faibles, notre consommation d'énergie par personne est modeste, et notre responsabilité historique est minime. Mais le confort s'arrête là. Notre performance en matière d'énergie renouvelable est faible. Notre politique climatique est encore plus faible. Et la chute dans le classement nous dit ce que nous savons déjà : alors que le monde parle de transformation climatique, la plupart d'entre nous sont coincés à jouer la résilience plutôt qu'à la vivre.

C'est le paradoxe de notre époque. Nous avons maîtrisé le langage de l'action climatique - les métriques, les cadres, les déclarations. Mais dans un pays fracturé par les inondations et épuisé par la fatigue des catastrophes, il est douloureusement clair que la performance de la durabilité est confondue avec sa substance.

Car que signifie vraiment un classement pour la famille dont la maison disparaît dans une crue de rivière ?

Que signifie une déclaration de conférence pour l'agricultrice qui replante ses cultures après chaque tempête ?

Qu'importe un "score élevé en émissions" pour les communautés qui perdent tout malgré leur contribution presque nulle à la crise ?

Nous construisons des digues sans demander aux pêcheurs si le mur détruit leurs moyens de subsistance. Nous installons des systèmes d'alerte précoce mais ignorons la réalité que certaines communautés ne peuvent pas évacuer car la relocalisation signifie la faim. Nous parlons de "résilience" comme si les communautés devaient au pays une démonstration de force.

Rien n'est durable lorsque les gens ne font pas partie de la prise de décision. Si la politique climatique ne commence pas avec les personnes les plus exposées au risque, alors la politique n'est que paperasserie. Si les projets d'adaptation ne sont pas informés par ceux qui vivent les inondations, alors ils ne sont que des histoires de réussite dans les rapports des donateurs.

Ce que la COP30 nous force vraiment à affronter est ceci : les Philippines continuent d'exiger la justice climatique du monde, mais nous pratiquons rarement la justice chez nous. Nous voulons du financement, de la technologie et des réparations - tout justifié, tout nécessaire. Mais que se passe-t-il quand cet argent arrive ? Atteindra-t-il les barangays dont les budgets sont déjà étirés ? Renforcera-t-il la capacité des intervenants locaux ? Donnera-t-il la priorité aux pauvres, qui portent le poids de chaque typhon "unique dans une vie" survenant trois fois en une décennie ?

Ou s'écoulera-t-il à travers les mêmes canaux qui transforment les fonds climatiques en cérémonies d'inauguration - un autre projet, une autre photo, un autre "accomplissement" ?

Si la durabilité doit signifier quelque chose, elle ne peut pas rester une performance mise en scène pour des conférences mondiales. Elle doit être un processus vécu, façonné par ceux dont la vie est en jeu. Elle doit être un développement qui écoute, et non qui dicte.

Alors que les Philippines arrivent à la COP30 - portant des données, des demandes et des décennies de dévastation - peut-être que la plus grande question que nous devons nous poser n'est pas de savoir si le monde va enfin agir.

La question est de savoir si nous allons enfin cesser de traiter la résilience climatique comme un projet et commencer à la traiter comme une pratique.

Une pratique enracinée dans les personnes qui reconstruisent après chaque tempête, plantent des mangroves après chaque onde de tempête, traversent les eaux de crue pour secourir leurs voisins, et étirent des revenus maigres pour réparer des maisons qui seront à nouveau endommagées.

Les communautés survivent non pas parce que les institutions dirigent, mais parce que les gens le font. Et si la gouvernance climatique écoutait la nécessité - ce que les gens savent déjà qu'ils ont besoin - nos politiques correspondraient enfin à l'urgence de notre réalité.

Vous aimerez peut-être aussi

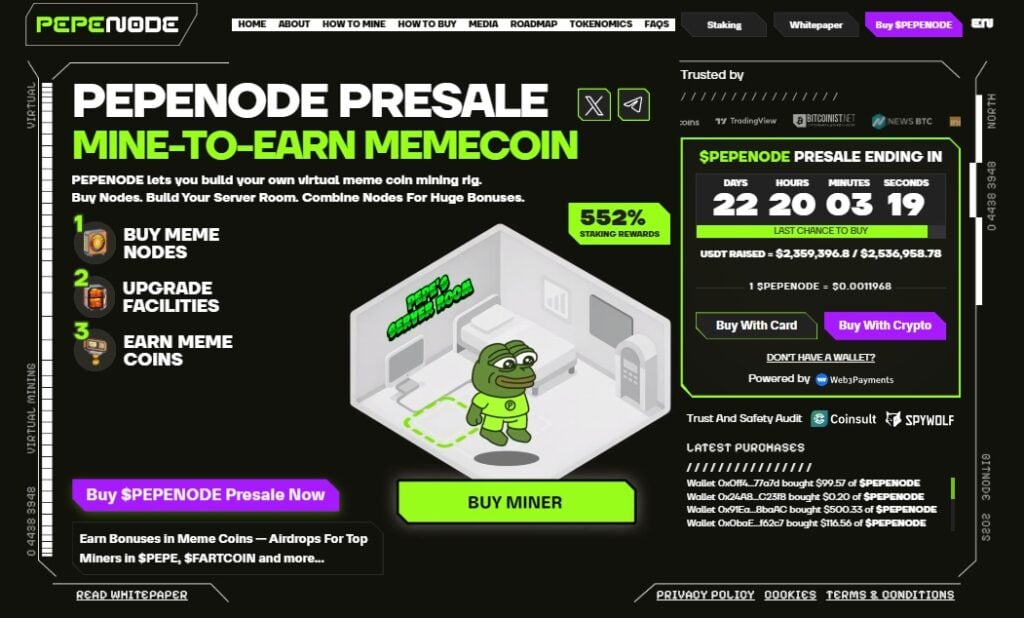

Meilleurs altcoins à acheter pour 2026 – ASTER, BNB, KAS et deux nouvelles cryptomonnaies

L'investissement de 10 milliards $ d'Amazon dans OpenAI : Un tournant décisif dans la course à l'IA et la révolution des accords circulaires